洋服直しのスキルを学ぶことは、単に衣服を修理する技術を習得するだけでなく、さまざまなメリットと将来性をもたらします。このブログでは、洋服直しを学ぶことで得られる具体的なメリットと、その将来性についてご紹介します。

- 経済的な節約

洋服直しのスキルを身につけることで、破れたりサイズが合わなくなった衣服を自分で直すことができます。これにより、新しい服を購入する頻度が減り、長期的に見て大きな経済的節約につながります。特に高価なブランド品やお気に入りのアイテムを長く使い続けることができるのは大きなメリットです。 - 環境への貢献

ファッション業界は環境負荷が大きいことで知られています。洋服直しを学ぶことで、衣服の廃棄量を減らし、サステナブルなライフスタイルを実現できます。リペア(修理)を通じて、環境保護に貢献することができるのです。 - クリエイティブな楽しみ

洋服直しは単なる修理作業ではありません。自分でデザインをアレンジしたり、オリジナルのリメイクを楽しむこともできます。例えば、古いジーンズをショートパンツに変えたり、ワンピースをトップスとスカートに分けるなど、創造性を発揮できる場面がたくさんあります。 - 副業や起業のチャンス

洋服直しのスキルは、副業や起業にも活用できます。自宅でリペアサービスを提供したり、オンラインショップでリメイク作品を販売することも可能です。特に近年は、サステナブルファッションへの関心が高まっており、リペアやリメイクの需要が増えています。 - コミュニティとのつながり

洋服直しを学ぶことで、同じ趣味や関心を持つ人々とのつながりが生まれます。オンラインスクールでは、全国の受講生と交流する機会もあり、新しい友人やビジネスパートナーを見つけることができるかもしれません。 - 習得効率の良さ、成功率の高さ 多くの技術を何度も見直し、実践し、さらにいつでも見直せることができるので、確実に技術を習得できるでしょう、そして仕事を成功させていくことができるでしょう

- フォロー体制の充実 グループサイトで困った時はいつでも相談できるので安心してすぐに仕事に取り組めます。また、自信を持って宣伝していくこともできるでしょう、困った時は1人で悩まないで遠慮なくご質問、ご相談してください

【洋服直しの将来性】

- サステナブルファッションの拡大

環境問題への意識が高まる中、サステナブルファッションは今後さらに注目を集めるでしょう。洋服直しのスキルは、このトレンドに直接的に貢献するものであり、需要が増加することが予想されます。 - DIY文化の広がり

DIY(Do It Yourself)文化は、特に若い世代を中心に広がっています。自分で何かを作ったり、修理したりすることへの関心が高まっており、洋服直しもその一環として人気が高まっています。 - オンラインビジネスの可能性

オンラインでのリペアサービスやリメイク作品の販売は、地理的な制約を受けずにビジネスを展開できるため、今後さらに成長する可能性があります。特に、SNSやオンラインマーケットプレイスを活用すれば、広い顧客層にアプローチすることができます。 - 高品質な衣服の需要

ファストファッションに対して、高品質で長持ちする衣服への需要も高まっています。洋服直しのスキルは、こうした高品質な衣服を長く使い続けるための重要な技術として、今後さらに価値が高まるでしょう。 - 希少価値の高い技術 できる人がとても少ない。しかし、需要は果てしなくある技術だからこそ学んでゆく価値があります

まとめ

洋服直しを学ぶことは、経済的、環境的、そしてクリエイティブな面で多くのメリットをもたらします。さらに、サステナブルファッションやDIY文化の広がりにより、その将来性も非常に明るいと言えます。私たちのオンラインスクールでは、初心者でもわかりやすいカリキュラムを提供しており、自宅で気軽に学ぶことができます。

洋服直しのスキルを身につけて、新しい可能性を切り開いてみませんか?ぜひこの機会に、私たちのオンラインスクールにご参加ください!

このブログを通じて、洋服直しの魅力とその将来性を多くの方に知っていただければ幸いです。ぜひ、一緒に学び、新しいスキルを身につけましょう!

日本の中小企業が今後直面する可能性のある主な課題や災難には、以下のようなものが考えられます:

1. **人口減少と労働力不足** – 少子高齢化が進む日本では、労働力の減少が深刻な問題です。特に地方の中小企業では、人手不足による事業継続の困難が増える可能性があります。

2. **デジタル化の遅れ** – デジタル技術の導入が遅れている中小企業は、競争力を失うリスクがあります。特にAIやIoT、クラウド技術を活用できない企業は、効率化や顧客対応で後れを取る可能性が高いです。

3. **サプライチェーンの混乱** – グローバルなサプライチェーンの不安定さ(例:地政学的リスク、自然災害、パンデミック)は、中小企業にも影響を与えます。原材料や部品の調達が困難になることで、生産や販売に支障が出る可能性があります。

4. **資金調達の難しさ** – 金融機関の融資審査が厳しくなる中、資金調達が困難になる中小企業が増えるかもしれません。特にコロナ禍で体力を失った企業は、資金繰りに苦しむ可能性があります。

5. **消費行動の変化** – 消費者ニーズの多様化や、オンラインショッピングの拡大により、従来のビジネスモデルが通用しなくなるリスクがあります。中小企業は迅速な対応が求められます。

6. **自然災害のリスク** – 日本は地震、台風、洪水などの自然災害が多く、中小企業にとっては事業継続が脅かされる要因となります。防災対策やBCP(事業継続計画)の整備が不十分な企業は、大きな打撃を受ける可能性があります。

7. **環境規制の強化** – 脱炭素化やサステナビリティへの対応が求められる中、環境規制が強化される可能性があります。これに対応できない企業は、市場での競争力を失うリスクがあります。

8. **後継者問題** – 多くの中小企業では後継者不足が深刻です。後継者が見つからない場合、廃業に追い込まれる企業も少なくありません。

これらの課題に対応するためには、デジタル化の推進、新しいビジネスモデルの構築、人材育成、防災対策の強化などが重要です。政府や自治体の支援策も活用しながら、持続可能な経営を目指すことが求められます。

日本の中小企業が厳しい環境の中で生き残るためには、以下のような戦略や取り組みが有効です:

1. **デジタル化と技術革新の推進** – **ITツールの導入**:業務効率化のため、クラウドサービスやAI、IoTを活用する。 – **オンライン販路の拡大**:ECサイトやSNSを活用し、新たな顧客層を開拓する。 – **データ活用**:顧客データを分析し、ニーズに合った商品・サービスを提供する。

2. **新しいビジネスモデルの構築** – **サブスクリプション型サービス**:定期的な収益を確保するため、サブスクリプションモデルを導入する。 – **体験型サービス**:商品だけでなく、顧客が体験できるサービスを提供する(例:ワークショップ、ツアー)。 – **異業種連携**:他業種と協力し、新たな価値を創出する。

3. **労働力不足への対応** – **働き方改革**:テレワークやフレックスタイムを導入し、働きやすい環境を整える。 – **外国人材の活用**:技能実習制度や特定技能ビザを活用し、外国人労働者を受け入れる。 – **自動化・省人化**:ロボットやAIを導入し、人手に頼らない業務プロセスを構築する。

4. **資金調達と財務体質の強化** – **多様な資金調達手段の活用**:政府の補助金や助成金、クラウドファンディングを積極的に利用する。 – **コスト削減**:無駄な経費を見直し、財務体質を改善する。 – **キャッシュフロー管理**:資金繰りを厳密に管理し、リスクに備える。

5. **自然災害やリスクへの備え** – **BCP(事業継続計画)の策定**:災害時に事業を継続するための計画を立てる。 – **保険の見直し**:自然災害やリスクに備えた保険に加入する。 – **分散型経営**:一つの地域やサプライヤーに依存しないよう、複数の拠点や取引先を確保する。–

6. **環境・社会への対応** – **サステナビリティへの取り組み**:環境に配慮した商品・サービスを提供し、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資を意識する。 – **地域貢献**:地元との連携を強化し、地域社会に根ざしたビジネスを展開する。

7. **後継者問題の解決** – **社内人材の育成**:若手社員を育成し、将来のリーダー候補を確保する。 – **M&Aや事業承継の検討**:後継者がいない場合、M&Aや事業承継支援機関を活用する。 – **オープンイノベーション**:外部のアイデアや技術を取り入れ、新しい価値を創出する。

8. **顧客との関係強化** – **顧客満足度の向上**:品質やサービスを向上させ、リピーターを増やす。 – **コミュニティの構築**:SNSやイベントを通じて顧客との関係を深め、ロイヤルティを高める。 – **フィードバックの活用**:顧客の声を積極的に取り入れ、改善に役立てる。

9. **政府や自治体の支援策の活用** – **補助金・助成金の申請**:デジタル化や環境対策に関する支援策を積極的に利用する。 – **相談窓口の活用**:中小企業支援機関や商工会議所のアドバイスを受ける。

10. **経営者の意識改革** – **柔軟な発想**:変化に対応するため、新しいアイデアや技術を取り入れる姿勢を持つ。 – **リスクマネジメント**:将来のリスクを想定し、事前に対策を講じる。 – **学習と成長**:経営者自身が新しい知識やスキルを学び続ける

。—これらの取り組みを組み合わせることで、中小企業は厳しい環境の中でも生き残り、成長する可能性が高まります。重要なのは、変化に対応する柔軟性と、顧客や地域社会に価値を提供し続ける姿勢です。

私、「なるほど、ごもっともです!ありがとうございます、頑張ります!」

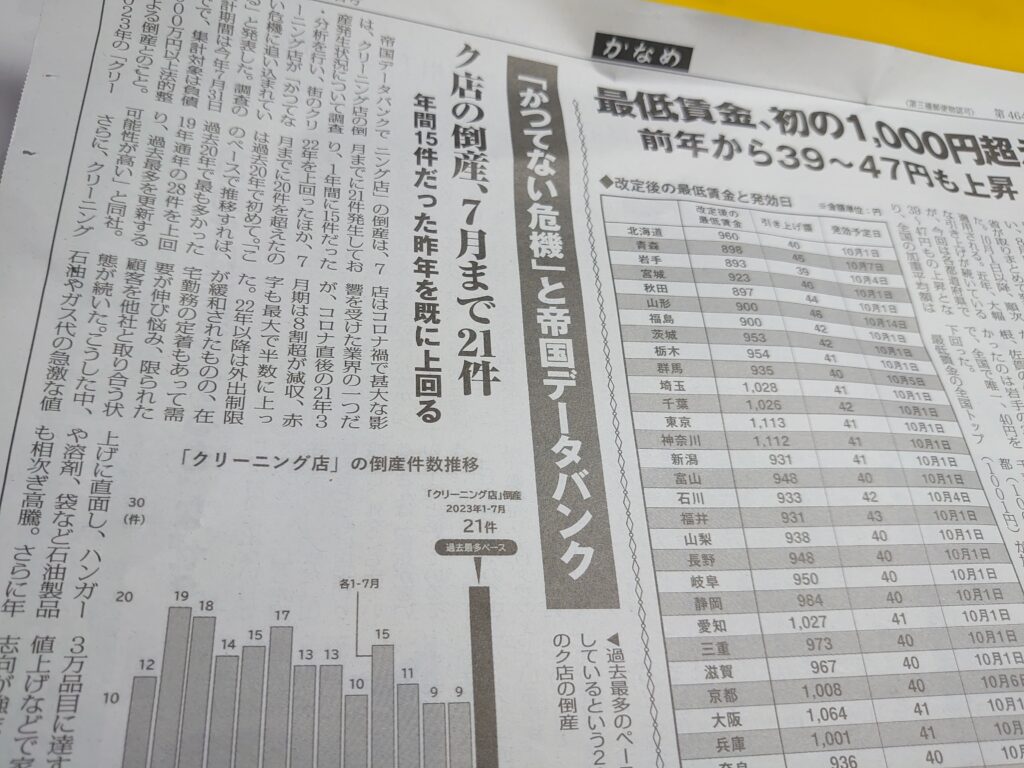

帝国データバンクの情報からクリーニング業界の倒産が増え、かつてない危機だと業界新聞に記載がありました。さらに廃業はもの凄い数になっていると思います。

理由は 市場規模の減少、コスト高、さらに間もなく異常に上がっていく人件費に採算の目処がつかずやめられてしまうのだと思います。

これは 洋服リフォーム業界にもあてはまります。とりわけ 人件費に対する負担があまりにも大きい。

衣類の価格がどんどん上がっているならともかくなぜか上がっていない現実があります。

それゆえクリーニング、リフォーム お直し メンテナンス料金もあまり高くすると諦めて新しいものを買ってしまう傾向にあります。

コストが上がっているのですから当然メンテナンス料金も上げたい!

しかし上げたら受注も減ってしまう、そのバランスが生き残りの鍵となると思います。

しかしこれ以上 最低賃金をあげたら人に頼る事業はできなくなってしまうと思います。

案の定、多くの会社は機械化し人を減らしていく方針ですね、多くの人は職を失ってしまうまたは時間制限にかけられてしまうと思います。

無謀な、一律な、最低賃金向上は弱い立場の人にとって危機的な政策でもあると思います。

洋服リフォーム業界では従来の技術では採算が合わなくなってしています。

レッツリフォームアカデミーでは生産性も追求した技術開発に努めています。

これからの技術者、職人が生き残る道は技術力はもちろん生産力も絶対に必要になります。

厳しい時代になりましたがメンテナンスの技術はこれからの社会で 希少価値があり 人類存続のために絶対必要な技術です。

頑張って生産性の向上も意識して努力していきましょう。

やる気出せ!って言われても 自力で出すことは難しい。

出そうと思って気張れば気張るほど心がつらくなってしまうことはありませんか?

私はよく人からいつも高柳さんてやる気に満ちていますね、と言われます。もちろんそんなことはありません。やる気が出ない時もあります。

しかし やる気の出し方 コツを知っているので いつでもやる気を自ら出していくことができます。

今回は改めてそのノウハウをまとめましたので 公開いたします。

その1【目標や夢など 抽象的なものを明確にし視覚化できるようにしておく】

思っているだけでは定まりません。言葉にし紙に数枚書いていつも目にするように あちこちに貼っておくことで生活の方向性がぶれずにはっきりした道を自ら進んでいくことで時間と努力を有効に使うことができます。

その2【脳内ホルモンやる気物質 アセチルコリンを出す方法を知り活用する】

どんなに悩んでも、気張っていても、人から励まされても、感動する映画を見ても アセチルコリンは出てきません。

ところがちょっとした行動で気づいたらいつの間にかやるべきことを達成していたという経験はないですか?

体を動かすことでアセチルコリンが出てきます。するといつのまにかやる気が出てきてストレスなく ミッションを完遂できます。

やる気の出し方はこのことを知り 意図的に活用することです。

具体的に言うとそのミッションの最もハードルを下げたところから気張らずに始める。

仮に健康やダイエットのための運動をしなければいけないなら、やらなければと思う前にとりあえずスポーツウェアに着替える、そして少し体操をしてみる、するとスムーズにカリキュラムに入って行くことができます。

やらなければいけない行動の最もハードルの低いところから体を動かし始めていく。そこに気合いや忍耐は必要ありません。

これを知ってコツをつかんだら、いつでも自主的にやる気を出せるようになります。

貴方の夢や目標はこれで達成されやすくなるでしょう。

リフォーマーを目指す人達にはこの方法を知って、稼げる、成功するリフォームになっていただきたいと思います。

前回はAIによってなくなる仕事について書かせていただきました。

今回は仕事(需要)があっても社会からなくなる仕事について書かせて頂きます。

それは利益を出していけない仕事です。

当たり前ですが会社、お店は維持していけない。

忙しいけど儲かっていない、倒産してしまった、従業員をまともに雇えない会社がたくさんあります。

一例ですが農業は絶対需要があるのに人を雇える余力がない 後継者がいない、忙しいのに廃業していくところが多数出てきていますよね。

日本のアパレル(洋服製造)業も海外との価格競争に敗れ、忙しいけど淘汰の一途ですよね。

このような事例をあげたらきりがありません。

クリーニング業界でも「従業員に給料を払ったら忙しく働いていても自分の給料が取れない」なんて話もよく聞くようになりました。

経営をされたことのない方にとっては社長が一番儲かっている、給料を取っていると思い込んでいますが 実はそうでないことが現実にたくさん起こっています。

実は私も長年 それを体験してきています。まさに経営者の生き地獄です。

その大きな理由の一つは「労働生産性が低い」

ことです。昨今、時間給を上げていかなければいけない社会的風潮ですが会社の利益が上がっていなければ社長の生き地獄が待っています。

労働生産性を上げていくためには2つしか方法がありません。

1つはサービスの料金を上げていく。

2つ目は作業生産性を上げていく。

どちらかではなく両方ともできてこそ、これからの時代に生き残ることができると思います。

一例一般基準ですがパートなら時間給の最低でも2倍以上、社員なら(社会保険、賞与等有)4倍以上の生産性をキープしていかないと経営困難に陥ると思います。

私が最も危惧しているのは時間給の最低基準を国が一律に上げていく方針です。業種も地域も従業員の年齢も能力も一律であるはずがなし、それを一律にしていくのはどういうことか?

高い労働生産力を維持していけない人は 雇えない!つまり弱者がふるい落とされる、生きていけなくなる社会風潮が加速します。

それでもよいのか?と、反対していても仕方ないので生き残っていく策を編み出していかなければいけないと思います。

上記の2つの要因を改善していくことです。

リフォーマーにはAIがどんなに普及しても社会的絶体需要、潜在需要があります。

しかし給与を上げていけない理由は 労働生産性の低さです、そしてサービス料金の低さです。

レッツリフォームアカデミーはここを改善していくためのノウハウです!

業界関係者様にはこの技術、ノウハウを取り入れて

「ビンボー暇なし」から脱却し「豊かな経営、生活」そして幸せな人生にして頂くサポートをしていきます。

以下は寸法直し&ハイリペアコースに投稿した秘密の動画です、今回この趣旨を理解して頂くために一例として特別に公開致します。ご覧下さい。

【自分の仕事がなくなるはずがない、自分は淘汰されるはずがない!】

業界の繁盛期を体験した人は無意識に思ってしまいます。

私が体験してきた業界の事を説明させて頂きます。

先ずは繊維産業、私の子供の頃は家の近くにも小さな個人織物工場がいくつもあり、毎朝から夜までその機械のカシャカシャなる音が聞こえてきました。

繊維産業全盛期は国内で織物をほぼ100%作っていたそうです。ところがその産業が中国に移行して小さな織物工場はどんどん消えていきました。

私の祖父は紳士服の仕立業でした、父も家業を継ぎました。昭和初期から中期が全盛期でした。今までスーツを着たことがなかった人達が皆こぞってスーツを新調しはじめたからです。ところが後期になると紳士服の大量生産低価格販売が始まりあっという間に衰退してきました。

危機感を感じた父は紳士服の仕立業から洋服の直し業に切り替えました。母が婦人服の仕立ができたから直ぐに大繁盛しました。全国的に同じ流れが起きていました。ところがファストファッションとよばれるカジュアル、リーズナブルな衣類が普及されはじめました。徐々に洋服の寸法直しが減ってきました。

その頃、父が若くして亡くなり私が家業を継ぐことになりました。その時はまだ凄く繁盛していてこの業界が衰退するなんて夢にも思いませんでした。

ところが私が継いで2〜3年で全盛期の売上の半分近くまで売上が下がってきていたのです。それでもまだ忙しかったから(人手を減らしていったから)淘汰なんて言葉すら浮かびませんでした。

繊維産業も仕立産業も99%以上淘汰されていたのに洋服の直しは大丈夫だと思っていたのです。

ところがどんどん売上は減るばかりでお金のやり繰りも厳しくなってきました。

なぜこんなにがんばっているのに、こんなにすばらしい技術、サービスを提供しているのに売上は下がっていくばかりなのか?

結局、この洋服直し業もたった40年くらいで80%以上は淘汰されていきました。

私がかろうじて生き残れたのは、洋服直しは寸法直しがメインでしたが衣類の修理に着目してその技術を試行錯誤で開発し低料金イージーリペアサービスを提供する事ができたからです。

ところがさらに淘汰の波が押し寄せてきました!

私は窮地に立たされましたが関連する靴、鞄の修理に目をつけ勉強し、新たにリーズナブルなリペア、メンテナンスの手法を開発しなんとか会社を立て直し生き残る事ができました!

いや、今のところできている!と、いうのが正しい表現だと思います。

全ての業界は時代の移り変わりでいつか必ず淘汰される!人も淘汰される!

私が今、大きく関わっているクリーニング業界は淘汰の真っ只中です。しかし、まだ新しいアクションを起こせていない人達がほとんどです。

私はこの理由を肌で感じてわかっています。(この理由については次回のブログで書きます。大変書きにくい事もありますが)

衣類のリペア、靴カバンのリペア、メンテナンスはこれから繁盛期を迎えます!

いや、そのようにしていくためレッツリフォームアカデミーはそこで活躍できるリフォーマーを育成していきます。

人材がいなければ繁栄する業界はできませんから!

クリーニング業界が生き残る方法は簡単です。トータルファッションメンテナンスを目指せばよいです。

しかし、簡単だけどそんなに簡単ではない理由を次回、辛辣に書かせ頂きます。

先日、私のオンラインセミナーでこう語って下さった方がいました!

「生き残る者は力が強いとか頭が良いとかではない、変化を感じ変化に対応していくことだ!(ダーウィンの進化論)」

そのとおりだな〜