レッツリフォームのブログにテーラーの仕事というタイトルで洋服仕立て業のことを書きました、是非ご覧ください

テーラーの仕事 | 洋服、靴、鞄の修理、寸法直し|浜松市のレッツリフォーム

この貴重なテーラー業界が衰退してしまった理由を以下 AI 先生に聞いてみました(以下より AI 先生です)

ここでは「テーラー=仕立て屋(ビスポーク/オーダー仕立ての職人)」が縮小した理由を網羅的に挙げます。実際には完全に滅んだわけではなく、ニッチに残っていますが、総需要は大きく減りました。

需要側の変化(文化・ライフスタイル)ドレスコードのカジュアル化(IT業界普及、クールビズ、ビジネスカジュアルの常態化)在宅勤務の拡大でスーツ需要が恒常的に減少冠婚葬祭の簡素化・回数減少(フォーマル着用機会の縮小)

時間価値の上昇:採寸・仮縫いに通う手間を敬遠ブランド志向の転換

ロゴやトレンド重視で“仕立ての良さ”が評価されにくい「オーダーは高い・面倒」という固定観念メンテナンス回避志向(アイロン・手入れ不要の服が好まれる)

製品・技術の進化(既製服が“そこそこ”合う)既製服の品質向上とサイズ規格の洗練(パターングレーディング、立体裁断)ストレッチ素材・ニットテーラリングの普及で体型適応幅が拡大合成繊維・形態安定・接着芯などの技術で既製スーツの見栄えと耐久が向上店内その場裾上げなどの簡易リフォーム体制の一般化ECのサイズ予測・無料返品で“試着→交換”が容易

サプライチェーン・価格構造低賃金国への生産移転で既製服の劇的な低価格化ファストファッションの台頭による価格破壊と買い替えサイクル短縮大量生産の規模の経済(生地・副資材の集中調達でコスト優位)レンタル・サブスクの普及(礼服などの所有ニーズ縮小)

産業構造・事業環境都市部の地代・人件費上昇で個店の固定費負担が増加職人の高齢化と後継者不足、徒弟制度の弱体化専門学校・洋裁教育の縮小で技術供給が細るマーケティング/デジタル対応の遅れ(集客が口コミ依存)原材料(上質毛織物など)国内供給の縮小・仕入れ難決済・予約・ECなどの顧客体験で量販・チェーンに劣後

小売・流通の競合デパート/量販の「イージーオーダー(MTM)」「パターンオーダー」が中価格帯を席巻既製+軽微な補正で満足する層の増加(“90点で充分”の市場)クリーニング店・量販リフォーム店の参入で軽作業の収益源が分散

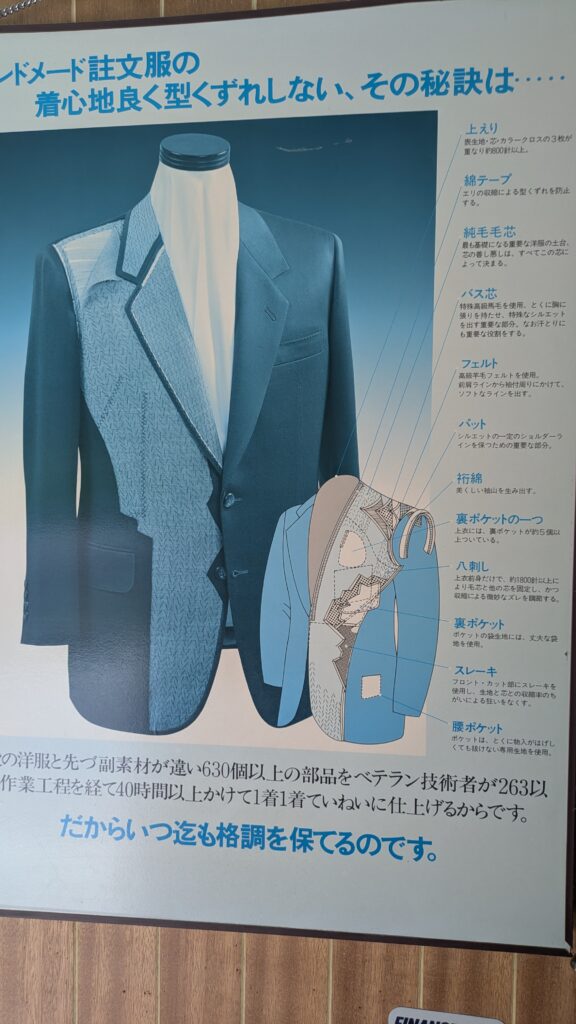

社会・制度要因(日本含む)クールビズ等の政策的後押しで夏季スーツ着用が激減消費増税・不況局面で高単価オーダーの後回しパンデミックによるフォーマル需要の急減・インバウンドの一時消失心理・情報面仕立ての価値(仮縫い、毛芯、ハンド工程など)が可視化されにくい価格比較が難しく、初めての顧客に意思決定コストが高い仕上がりまで時間がかかる不確実性(出来上がるまで見えない不安)

テクノロジーによる置き換え3Dボディスキャンやデータ解析で既製のフィット精度が上がる自動裁断・短サイクル生産で“準オーダー”の納期短縮オンデマンド生産・3Dニットなど“縫わない”領域の拡大

利用機会の変化職場・学校の制服化/逆に完全自由化で“個別に仕立てる必要”の縮小イベントのカジュアル化(平服可・スマートカジュアル推奨)

—とはいえ、仕立て・リフォーム・メンテナンスの価値はサステナビリティの潮流と相性が良く、修繕・アップサイクル・サイズ調整・長持ち運用などの分野で再評価の余地があります。必要でしたら、エコ洗剤・衣類ケアの強みと結びつけた具体的な打ち手(収益メニュー設計、集客導線、価格表サンプル等)もまとめます。

AI 先生ありがとうございます!

すごすぎる見解ですね、洋服リフォーム業界もメンテナンス業界も同じ道を歩まないように気をつけ頑張ります!

以下は15年前に作ったレッツリフォームの動画です、恥ずかしいけど歴史を感じられると思いますからご覧ください

前回の家庭洗濯のウソに続き、

前々から書きたかったテーラーさん(紳士服仕立屋さん)が昔から言っている「スーツはクリーニングにださない方がよい」を否定させて頂きます。

私の祖父も父もテーラーで、テーラーの関係者がたくさんいました。でもそれは30年以上前の話!

戦後大繁盛した業界も50年位で衰退し、今ではほとんどなくなってしまいました。10分の1以下に淘汰された業界です。(度々ブログで書いてますからここは略します。)

テーラーさんの言い分によりますと「ドライクリーニングにだすとウールの油分が抜けてスーツがパサパサ、ツヤがなくなり、型も崩れるからださない方がよい!」と、私も何度も聞いてきました。

素直にそうなんだ~と思って私もスーツは出していませんでした。

ところで洋服直し屋として毎日スーツを扱いはじめて気づいた事があります。

明らかにクリーニングに出していないスーツはわかるのです。

汚れやシミの他に「ほこりっぽい臭いがする!」

この理由は後にクリーニング業界の講習会や関連本を読んでわかりました。

空気中には油分が気化して漂っているホコリがこの油分と一緒に服にくっつくとなかなかとれない、さらに服の繊維は空気のフィルターのようになりますからそれがどんどん中にも入り込み、テーラーが推奨するブラッシングだけではとれなくなり溜まってしまうのです。ではウールの油分は?稀にしか着用しないスーツならよいかもしれませんが毎日のように着るスーツがそのような外的、ホコリや汚れや油分がついて、ウール、本来の油分の良さをキープできるはずがないでしょう。

しかし!

テーラーさん側にも賛同できる事もあります!

昔(30年以上前)のクリーニング屋さんの中には確かにドライクリーニングに出すとスーツがダメになって返ってくることも多かったです。

私も10件以上のクリーニング屋さんに出してきたからわかります。

仕上がりに差があるのです。

酷いところは出したら逆に臭くなって返ってきた(ドライ臭ではなく残留脂肪酸(汚れ))、布地がパサパサ、ツヤがなくなって返ってきた(仕上げ剤不足またはなし)、形が崩れて返ってきた(仕上げ技術不足)

今ではこのようなクリーニング屋さんはなくなったと思います。(?)

このような体験をされるテーラーさんが昔は多かったから

「スーツはクリーニングに出さない方がよい!」と、いわれていたのだと思います。

なんの商売でも大差があるようにクリーニング屋さんでも大差があります。

今ではスーツをより素晴らしく仕上げてくれる努力、勉強されているクリーニング屋さんの方が多いはず!(この中にも差はあると思います)

高級ウールスーツはそのようなところに依頼される方がよいと思います。最近の化繊入り、伸縮性あるようなスーツなら差はわからないと思いますが、よいクリーニング屋さんとお付き合いする事が大切な服をよいコンディションで長持ちさせる条件ですね!

サステナブル社会のためにこれから衣類の大量生産、廃棄の時代は終わります。

良い服、お気に入りの服を大切に長持ちさせるためには家庭洗濯、クリーニング屋さんを上手く使い分ける事が必要だと思います。

レッツリフォームはがんばっているクリーニング業界を応援しています。

【洋服リフォーム業界の歴史(前編)】

日本に和服しかなかった時代から明治維新で洋服が入ってきました。最初は軍服からでした。次第に庶民にも洋服が広がり一張羅というように1、2ヶ月分の給料を注ぎ込み自分のスーツを仕立てる人が増えてきました。

全国各地に洋服仕立て業者(テーラー)が増えてきました。婦人服ももちろん仕立てしかありませんでした。婦人服は(洋装店)といいました。双方合わせて当時、5万人以上の業者が生まれ大きな産業になったそうです。

多くの学校も組合もできました。

私の叔父は当時は忙しくて儲かった!

なんて自慢話をよく聞かされました。

ところが戦後、既製品が増えてきました。

高額なオーダー品(仕立て品)を買えない人達は既製品を買い始めました。当時は「つるし」なんていって仕立て職人は既製品のことを小バカにしていました。

ところが既製品がどんどん氾濫してきて安い上に品質よくデザインもデザイナーと呼ばれる人達がでてきて格好良く作られてきました。若者は既製品を抵抗なく購入するようになってきました。

昭和50年から60年の間についにオーダー品から既製品が主流になってきました。

洋服仕立て業界の繁栄はたった50年足らずで衰退期を迎える事になりました。

次回はその時代の分岐点に立たされた仕立て業界の歩んだ道を書かせて頂きます。